SaaS ERPをFTSで導入するためのチェンジマネジメント 総論賛成から各論反対/意識改革の分岐点 その1:スタートアッププログラムの意義

最近では、ERP導入プロジェクトのほとんどが「FTS(Fit to Standard):業務をシステムに合わせる」という方針のもとにスタートします。ところが、実際にはその多くが、結果としてシステムを現行業務に合わせてしまうことになります。最初は「総論賛成」だったものが、ある時点を境に「各論反対」に転じるのです。その分岐点とは、「その業務変革が自分に関係してきたとき」です。

今回の記事では、この“総論賛成”から“意識改革”へと舵を切るためのチェンジマネジメントについて、事例とともに解説していきます。

チェンジマネジメントの6ステップ

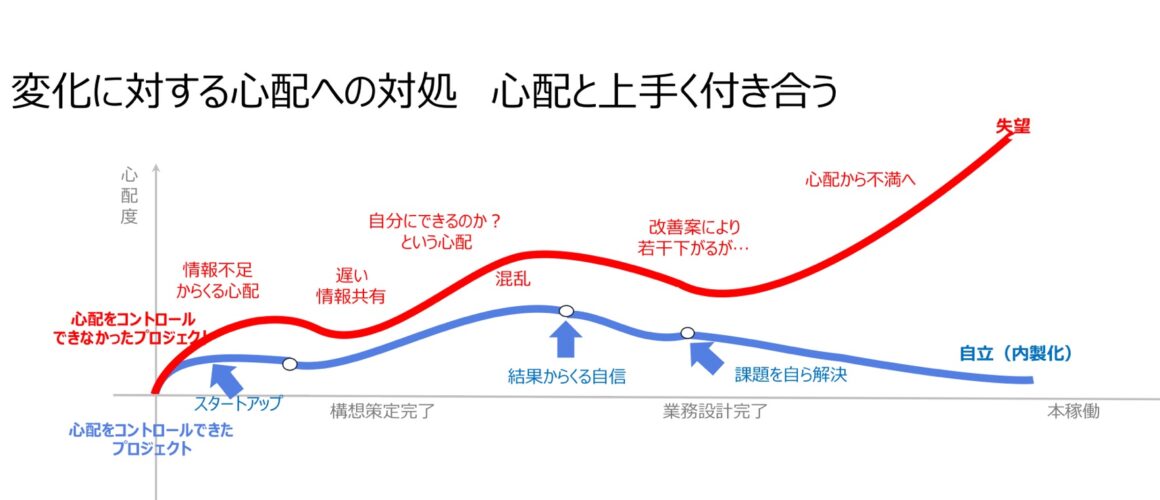

ERP導入プロジェクトにおけるチェンジマネジメントには、次の6つのステップがあります。このステップを一つずつ着実に踏んでいくことで、プロジェクト開始時に漠然とした心配を抱いていたプロジェクトメンバーたちは、その心配と向き合いながら少しずつ前に進み、小さな成功体験を重ねることで、やがて確かな自信を育んでいきます。

もちろん、心配事が完全になくなることはありません。だからこそ大切なのは、「心配と上手に付き合うこと」です。過度な心配は、些細なことに過剰な時間をかける原因となり、意思決定を先延ばしにしてしまいます。その結果、ベンダーからの説明資料は膨大になり、やがては不信感が生じ、最悪の場合、プロジェクト中断という事態すら招きかねません。

以下が6つのステップです。

- 認知:変革の必要性を知る

- 共感:変革の意欲が芽生える

- 内省:改善点を探る

- 習得:新たな知識を学ぶ

- 実践:新業務にチャレンジ

- 自立:定着と自走

このステップを通じて、プロジェクトメンバーの意識は「他人事」から「自分事」へと変化し、やがて「何をすれば良いのか」「自分にもできそうだ」といった納得と前進の感覚が生まれてきます。最終的には、個人の自信がチームの成果につながり、チームの変革の意思が現場へと波及していきます。

第一ステップ:認知〜変革の必要性を知る〜

プロジェクト開始前の準備段階では、プロジェクトメンバーの選定が行われます。業務に精通している方、ITに詳しい方、そしてプロジェクトを通じて育成したい若手、さまざまな想いを込めてメンバー選定は進められます。

多くのメンバーが「我が社も古くなった基幹システムを最新のものに変えるべきだ」という“総論賛成”の認識を持っているはずです。しかし一方で、「何をすれば良いのか分からない」「実務と兼務で時間が取れない」といった心配もあり、具体的な話になると距離を置きたくなるのも人情です。

このように“漠然とした総論賛成”のままプロジェクトが進むと、すぐに「次のシステムでも今の業務ができるのか?」という“機能議論”へと流れてしまいます。そして、肝心の「なぜ変えるのか」という本質を見失ったまま、プロジェクトは早々に舵を失っていきます。これは、標準機能に業務を合わせるべきSaaS ERPにおいては、極めて致命的な展開です。

スタートアッププログラムの意義

スタートアッププログラムは、ERP導入を「単なるシステム入替」ではなく、「ビジネスプロセス改革(BPR)」の起点として、“変革の必要性”をメンバー全員で理解し、プロジェクトを正しい方向に乗せるために行うのための第一歩です。その目的は、以下の3つに集約されます:

- 期待値を一致させる

経営層と現場、コンサルタントの間で、ビジネスとシステムの目標、導入の目的、プロジェクトのスコープや前提条件を共有し、全員が同じ「前提」と「ゴール」を持ってスタートできる状態をつくります。ここでズレがあると、後工程での混乱や不信感につながるため、早期に価値観と方向性をそろえることが極めて重要です。 - 導入手法を学ぶ

導入方法論の構造や進め方、成果物の意味とゴール、プロジェクト管理ツールの活用方法を学び、計画的かつ属人性のない運営を可能にします。 - 実行に向けた準備を整える

初期段階でのリスク洗い出し、役割分担の明確化、スケジュールの確認などを通じて、プロジェクトが迷いなく前に進めるよう、実行体制と段取りを整えます。

このプログラムを通じて、プロジェクトメンバーは、ERP導入を契機としたビジネス改革を自ら推進していくために必要な「知識」「責任」「手法」を体系的に習得し、自律的に動けるチームを形成していきます。

同時に、「現状維持(いわゆる茹でガエル現象)」が将来的に招く経営リスクと正面から向き合い、変革の意義と必要性について、チーム全体で納得のうえで共有すること。それこそが、スタートアッププログラムの最大の価値です。

スタートアッププログラムの構成

一般的なERPプロジェクトでは、キックオフとしてプロジェクトの目的や体制、スケジュール説明や管理方法を2時間ほどで済ませることが多いですが、それではメンバーの意識はほとんど変わりません。「何をやるのか?」「何のためにやるのか?」といった本質への理解は深まらないのです。

本プログラムでは、次の13項目を16〜24時間かけて順番に進めていきます:

- プロジェクトの目的

ERP刷新を通じてBPRを実現し、生産性向上・業務標準化・全社的データ統一を図る変革型プロジェクト - 経営者インタビュー公開

プロジェクトメンバーが経営者視点でプロジェクトに対する期待を認識し、近視眼的な視点にとらわれることなく、To-Beへの意識を高める - プロジェクトが失敗するメカニズム

目的意識の欠如、現行踏襲な要件、ユーザー習熟の遅れ、管理不全などが失敗要因。構造的問題が放置されると再レガシー化を招く - プロジェクト実行の重要成功要因

ガバナンス、計画、コミュニケーション、OCM、One Team、業務ユーザーの関与、課題・要求管理、データ移行、テスト、稼働および支援の徹底 - チェンジマネジメント

組織の不安や抵抗に対応しながら、業務・役割の変化を理解・受容させるプロセス。現場の自立を支援 - 契約事項

範囲・責任・前提・制約を明示し、導入方針や拡張可否、各社の役割分担を明文化するプロジェクトの基本合意事項 - 導入方法論

ERPが持つ業界標準プロセスに基づき、To-Be検証を重視。構造化された工程で進める - プロジェクトマネジメントプラン

目的・体制・成果物・リスク・課題・スケジュール・変更管理など、実行計画の全体像を整理した運用指針 - プロジェクトスケジュールと役割

構想から本稼働までの工程と各社・各部門の役割分担を明示し、段階的に導入を推進 - プロジェクトツールの利用方法

プロジェクト管理ツールで進捗・課題・リスクを一元管理し、コラボレーションツールで業務とシステムの関係を可視化 - Fit to Standard アプローチ

業務をSaaS標準機能に合わせる思考転換。ゼロベースで再設計し、属人性・無駄なアドオンを排除 - プロジェクトリスクワークショップ

初期リスクを特定・評価・管理する演習。優先度と対策を明確にし、プロジェクトの健全性を高める - ステークホルダーワークショップ

利害関係者を整理し、影響度・関心度に応じた関与計画を策定。適切な対話と期待調整を図る

このプログラムにはプロジェクトオーナー(社長または役員)を含む全メンバーが参加します。日程はオーナーの都合を最優先に設定されるほど、重視される位置付けです。

意識変革への下地づくり

最後に、念のためお伝えしておきたいのは、「このプログラムをやれば全員が『よしやろう!』と前向きになる」わけではないということです。この場はあくまで、“変革とは何か”を知ってもらい、成功の鍵が「スキル」ではなく「心配との向き合い方」にあることを理解してもらうための第一歩なのです。それは、プロジェクトの後半に進むほど、ジワジワと効いてくる“下地”となります。

次回予告

今回は第1ステップ「認知:変革の必要性を知る」を取り上げました。スタートアッププログラムの詳細は、今後の連載の中で順に取り上げていきます。次回以降もぜひご覧ください。